Ragusa Sottosopra

n.3 del 08/06/2009

Punta Braccetto tra mare, archeologia e storia

Saverio Scerra, Archeologo

La nota località balneare a cavallo fra il territorio di Ragusa e quello di S. Croce Camerina rappresenta, dalla Preistoria agli anni Quaranta della nostra era, una straordinaria successione di livelli di occupazione umana che impone un rinnovato rispetto del suo mare e del suo territorio

La nota località balneare a cavallo fra il territorio di Ragusa e quello di S. Croce Camerina rappresenta, dalla Preistoria agli anni Quaranta della nostra era, una straordinaria successione di livelli di occupazione umana che impone un rinnovato rispetto del suo mare e del suo territorioPaolo Orsi, il grande roveretano padre dell’archeologia siciliana e non solo, nel 19061907, tratteggiando con piglio da scrittore tardoromantico il paesaggio nei dintorni di Punta Braccetto scriveva: …“(il) panorama è di una grandezza desolante e solenne. Dalle dune la vista si stende a perdita d’occhio sul mare africano, ora abbagliante e luminoso, ora tragicamente cupo…”. Proprio in quegli anni tra il 1906 e il 1907 “le lunghe e violentissime piogge” di un inverno, non dissimile da quello appena trascorso, disvelarono agli occhi di quell’archeologo il villaggio castellucciano di Branco Grande. Si estendeva per circa un ettaro in un’area oggi all’interno del demanio forestale occupava un promontorio roccioso e pianeggiante, affacciato sul mare, protetto ad Est da collinette sabbiose e lambito, sul versante settentrionale, da un pantano e da un ruscelletto. Un poderoso muro di fortificazione circondava, in antico, circa trenta capanne. Il muro era realizzato a secco con un doppio paramento di pietrame di quelli ben noti, in Sicilia, a Thapsos, a Petraro, a Cava Ispica. Le capanne, individuate da P. Orsi, erano caratterizzate da un muro perimetrale di forma ellittica con pavimenti di calce e da banchi in muratura. Per tanti anni la letteratura archeologica specializzata ha ritenuto di poter affermare che quel villaggio fosse scomparso a causa di tutta una serie di trasformazioni degli archeosuoli. Tuttavia, le indagini condotte nel sito nel 1996 da G. Di Stefano hanno portato all’individuazione di tre capanne superstiti di forma ellittica: due conservano ancora tratti dei muri perimetrali, mentre una, integra, rivela un diametro di 2,70 m. La scoperta del villaggio di Branco Gra

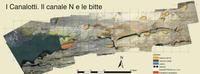

nde contribuisce oggi a mutare il quadro interpretativo della facies di Castelluccio nell’ambito dei rapporti commerciali transmediterranei nella prima metà del II millennio a.C.: le genti del Bronzo Antico siciliano a Branco Grande, come a Monte Grande, nell’agrigentino, si spingono sulle rive del Canale di Sicilia, per il quale, già allora, veleggiavano i mercanti egei per scambiare con essi selce e forse pece qui, zolfo lì. A circa 700 m a Sud del demanio forestale vi è un approdo ancor oggi denominato “i Canalotti”. Il toponimo, da riferire per altro all’intera contrada, è noto sin dal XVI secolo ed indica un ridotto di buone capacità di ormeggio atto “... ad occultare...due galeotte e altri bergantini...” (Camilliani) ed è così definito, forse, dalla presenza di due canali, scavati nella roccia, uno più a Nord , l’altro più a Sud, perpendicolari alla costa e alla distanza di meno di 300 m paralleli tra loro. In generale, l’area dei Canalotti è costituita da una serie di piccole baie delle quali almeno due, ancora oggi, offrono buone possibilità d’ancoraggio per imbarcazioni di medie dimensioni che ben si possono riparare dai venti di scirocco. I due canali, forse originariamente scavati dall’azione dilavante ed erosiva dell’acqua, dovettero essere successivamente adattati alle esigenze della navigazione e utilizzati per l’alaggio delle imbacazioni.

nde contribuisce oggi a mutare il quadro interpretativo della facies di Castelluccio nell’ambito dei rapporti commerciali transmediterranei nella prima metà del II millennio a.C.: le genti del Bronzo Antico siciliano a Branco Grande, come a Monte Grande, nell’agrigentino, si spingono sulle rive del Canale di Sicilia, per il quale, già allora, veleggiavano i mercanti egei per scambiare con essi selce e forse pece qui, zolfo lì. A circa 700 m a Sud del demanio forestale vi è un approdo ancor oggi denominato “i Canalotti”. Il toponimo, da riferire per altro all’intera contrada, è noto sin dal XVI secolo ed indica un ridotto di buone capacità di ormeggio atto “... ad occultare...due galeotte e altri bergantini...” (Camilliani) ed è così definito, forse, dalla presenza di due canali, scavati nella roccia, uno più a Nord , l’altro più a Sud, perpendicolari alla costa e alla distanza di meno di 300 m paralleli tra loro. In generale, l’area dei Canalotti è costituita da una serie di piccole baie delle quali almeno due, ancora oggi, offrono buone possibilità d’ancoraggio per imbarcazioni di medie dimensioni che ben si possono riparare dai venti di scirocco. I due canali, forse originariamente scavati dall’azione dilavante ed erosiva dell’acqua, dovettero essere successivamente adattati alle esigenze della navigazione e utilizzati per l’alaggio delle imbacazioni. Il primo dei due, quello più a Nord, presenta una lunghezza di 33 m., una larghezza media di 0,40 m. e una profondità massima di 1,40 m. Lungo questo, in un’epoca imprecisata, furono intagliate tutta una serie di bitte di varie dimensioni e forme, idonee non soltanto all’ormeggio, ma anche ad assecondare sistemi di tiraggio di funi adatti, appunto, all’alaggio delle imbarcazioni.

Il secondo canale, più a Sud, è stato rilevato per una lunghezza di 28 m, una larghezza media di 2,40 m ed una profondità di 0,45 m. Simili escavazioni sono state identificate, a Siracusa, presso l’attuale imbarcadero di S. Luci

a ed a Punta del Corvo, a Sud di Ognina, sempre presso Siracusa e altresì definite scali di alaggio. Sebbene la presenza delle bitte ne connoti un utilizzo più moderno forse quando Punta Braccetto diventa lo sbocco naturale del Marchesato di Santa Croce tuttavia non è da escludere (anche se non sono a nostra disposizione dati cronologici atti a confortare questa tesi) che i due canali siano stati funzionali alle caratteristiche stesse del villaggio castellucciano di Branco Grande per il ruolo non da poco che avrebbe avuto in quei traffici e in quelle correnti commerciali, cui prima si accennava, che dal bacino del Mediterraneo orientale arrivano a lambire, sin dal II millennio a.C., la costa meridionale della Sicilia. In effetti, l’approdo di Punta Braccetto – Canalotti, sembra, in antico, tappa obbligata in un sistema di approdiancoraggi lungo le rotte di piccolo e medio cabotaggio che battevano questo tratto della costa meridionale dell’isola ed in particolare di quelle che, doppiato il Pachinum degli antichi (Porto Palo di Capo Passero), si dirigevano, attraverso il mare di Camarina, verso i centri costieri della Sicilia occidentale. A riprova di ciò, negli straordinari fondali prossimi ai Canalotti, sono stati rinvenuti manufatti di altrettanto straordinario pregio a testimonianza della vivacità di quello scalo nell’antichità.

a ed a Punta del Corvo, a Sud di Ognina, sempre presso Siracusa e altresì definite scali di alaggio. Sebbene la presenza delle bitte ne connoti un utilizzo più moderno forse quando Punta Braccetto diventa lo sbocco naturale del Marchesato di Santa Croce tuttavia non è da escludere (anche se non sono a nostra disposizione dati cronologici atti a confortare questa tesi) che i due canali siano stati funzionali alle caratteristiche stesse del villaggio castellucciano di Branco Grande per il ruolo non da poco che avrebbe avuto in quei traffici e in quelle correnti commerciali, cui prima si accennava, che dal bacino del Mediterraneo orientale arrivano a lambire, sin dal II millennio a.C., la costa meridionale della Sicilia. In effetti, l’approdo di Punta Braccetto – Canalotti, sembra, in antico, tappa obbligata in un sistema di approdiancoraggi lungo le rotte di piccolo e medio cabotaggio che battevano questo tratto della costa meridionale dell’isola ed in particolare di quelle che, doppiato il Pachinum degli antichi (Porto Palo di Capo Passero), si dirigevano, attraverso il mare di Camarina, verso i centri costieri della Sicilia occidentale. A riprova di ciò, negli straordinari fondali prossimi ai Canalotti, sono stati rinvenuti manufatti di altrettanto straordinario pregio a testimonianza della vivacità di quello scalo nell’antichità.Al VI sec. a. C. si fa risalire un notevole repertorio di ancore in pietra, nonché una gran quantità di vasellame, un minuscolo lingotto d’argento e un elmo corinzio forse pertinenti al carico di una nave greca di cui non furono trovati i legni. Un altro elmo, del tipo cosiddetto corinzioillirico, rinvenuto nel mare di Punta Braccetto ed oggi custodito presso il Museo Archeologico Ibleo di Ragusa, costituisce un unicum per tutto l’Occidente e ci piace pensarlo, come l’esemplare anzidetto, ora al Museo di Camarina, appartenuto ad uno dei primi Greci che frequentarono le coste del mare camarinese.

All’età ellenisticoromana è da assegnare il rinvenimento

, ancora in mare, di tutta una serie di marre d’ancora in piombo, in pietra e in marmo, oggi esposte nei padiglioni esterni del Museo di Camarina e ancora viva testimonianza non solo di antichi naufragi, ma anche di improvvisi affaccendarsi tra vele, sartie e bozzelli di marinai antichi costretti, dall’improvviso alzarsi di venti e marosi, a tagliare le ancore e a liberarsi di parte del carico, per guadagnare velocemente il largo ed evitare di infrangersi con la nave e le sue preziose mercanzie sulle scogliere.

, ancora in mare, di tutta una serie di marre d’ancora in piombo, in pietra e in marmo, oggi esposte nei padiglioni esterni del Museo di Camarina e ancora viva testimonianza non solo di antichi naufragi, ma anche di improvvisi affaccendarsi tra vele, sartie e bozzelli di marinai antichi costretti, dall’improvviso alzarsi di venti e marosi, a tagliare le ancore e a liberarsi di parte del carico, per guadagnare velocemente il largo ed evitare di infrangersi con la nave e le sue preziose mercanzie sulle scogliere. Il frammento di un ennesimo elmo in bronzo “a berretto di fantino”, oggi al Museo di Camarina, proviene dalle acque di Punta Braccetto. Si tratta di una variante più antica dei due elmi del tipo “Coarelli D” rinvenuti a Camarina e Playa Grande: privo delle paragnatidi (paraguance) mobili che caratterizzano questo copricapo da combattimento come gli altri due esemplari citati, era forse in dotazione alle milizie romane che, durante la Prima Guerra Punica, erano imbarcate sulle navi delle flotte consolari incappate in due funesti naufragi avvenuti nelle acque di Camarina nel 255 e nel 249 a.C. e ricordate da Diodoro, Polibio e Livio. A tal proposito ci sentiamo di concordare con J. Schubring, autore, nel 1873, di una fondamentale monografia su Camarina, nell’identificare col braccio detto della Colombara (lì dove è la torre d’avvistamento) quel Bucra Akra, menzionato dal geografo alessandrino Tolomeo, nel II sec. d C.: nei suoi pressi, proprio nell’anno consolare 249 a.C., l’ammiraglio cartaginese Cartalone si era ancorato per osservare le mosse delle flotte romane che incrociavano al largo e che di lì a poche ore avrebbero fatto naufragio a causa di un improvviso e violento fortunale.

All’interno del demanio forestale, lungo il vallone Mistretta (C.da Menta), nel 1996, G. Di Stefano rinvenne le tracce di una fattoria di epoca greca databile tra la fine del V e gli inizi del IV sec. A.C.

Il complesso risulta composto da due edifici: uno, più antico, di forma rettangolare (1

4m x 8m) con quattro ambienti ed uno, ad Ovest di questo, più piccolo (13m x 5m) formato da due tre ambienti e non del tutto esplorato. Nell’edificio maggiore si distinguono un vano cucina dove sono stati scoperti dei piccoli focolari e abbondante ceramica da fuoco e da mensa, due ambienti destinati con molta verosimiglianza alle attività quotidiane o a magazzino e uno spazio aperto, forse una sorta di cortile interno.

4m x 8m) con quattro ambienti ed uno, ad Ovest di questo, più piccolo (13m x 5m) formato da due tre ambienti e non del tutto esplorato. Nell’edificio maggiore si distinguono un vano cucina dove sono stati scoperti dei piccoli focolari e abbondante ceramica da fuoco e da mensa, due ambienti destinati con molta verosimiglianza alle attività quotidiane o a magazzino e uno spazio aperto, forse una sorta di cortile interno. Questa fattoria, con le fattorie Iurato e Capodicasa, ad Est dell’antica Camarina, costituisce una importante testimonianza della vivacità del comprensorio agricolo di quell’antica città greca: con le capanne di Branco Grande, rappresenta, altresì, l’unica testimonianza di un’area abitativa d’età antica nell’area di Punta Braccetto. Una cava di pietra (ancora in fase di studio), poco ad Est del più meridionale dei due Canalotti, sfrutta un banco di calcareniti pleistoceniche destinate, forse, a divenire materiale da costruzione per edifici d'età greca della vicina Camarina o più recenti quali la stessa Torre di guardia. Non è per altro da escludere un trasporto via mare dei materiali lapidei come attestano alcune bitte d’ormeggio intagliate sul banco roccioso in prossimità del mare.

La naturale vocazione marinara del sito non dovette certo sfuggire, a partire dal XIV sec. della nostra era, alle orde barbaresche che terrorizzavano con le loro scorrerie il Canale di Malta. Ma solo nel 1595 iniziarono i lavori per la realizzazione della Torre di deputazione, detta anche di Vigliena, posta all’estremo del cosiddetto “braccio della Colombara” e che rientrava nel grande progetto della Corona di Spagna di cingere l’isola con un cordone di torri atte a difenderla dalle incursioni ottomane che a partire dalla seconda metà del 1500 facevano registrare una grande recrudescenza. Essa si legava, a Sud, con le torri di Pietro (oggi detta “Torre di Mezzo») e di Scalambri e probabilmente chiudeva, da Nord, l’area di un antico bacino portuale (il Caucanae Portus del

le fonti antiche?) da cui partivano le rotte per Malta e il NordAfrica. Nel 1607, sotto il viceregno di Giovanni Fernandez Pacheco marchese di Vigliena (da cui prende uno dei suoi nomi), furono ultimati i lavori di costruzione e la torre, dotata di un notevole armamento (uno dei cannoni è ancora oggi incastrato nella scogliera sommersa sottostante) e di un drappello di quattro militi, fu affidata alla soprintendenza del Marchesato di Santa Croce.

le fonti antiche?) da cui partivano le rotte per Malta e il NordAfrica. Nel 1607, sotto il viceregno di Giovanni Fernandez Pacheco marchese di Vigliena (da cui prende uno dei suoi nomi), furono ultimati i lavori di costruzione e la torre, dotata di un notevole armamento (uno dei cannoni è ancora oggi incastrato nella scogliera sommersa sottostante) e di un drappello di quattro militi, fu affidata alla soprintendenza del Marchesato di Santa Croce.Forse anche a causa dei bombardamenti che attinsero la torre nel corso del secondo conflitto mondiale, oggi essa si presenta quasi del tutto diruta ed è in pratica impossibile definirne gli alzati. Tuttavia, come si deduce da una parte del basamento superstite, era, forse, a pianta quadrata ed occupava uno spazio di 120 mq circa. Sulla base, lievemente scarpata, si appoggiava probabilmente una costruzione costituita da un piano a “dammuso” per la logistica e una terrazza sulla quale si disponevano le artiglierie puntate verso il mare. Alle spalle dell’antico torrione vi sono i ruderi di una casermetta, utilizzata fino agli anni sessanta dalla Guardia di Finanza e una trincea a servizio della batteria antiaerea piazzata sul basamento della torre e in uso durante la Seconda Guerra Mondiale per arginare le incursioni aeree alleate provenienti da Malta.

Nella baietta, a Nord, a ridosso del braccio della Colombara, riparato dai venti meridionali, è ancor oggi visibile un piccolo approdo (creato nel XVI secolo e a servizio della torre ?) di cui si leggono le bitte d’ormeggio intagliate nella roccia. Durante il Secondo Conflitto Mondiale Punta Braccetto fu teatro delle operazioni di sbarco da parte degli alleati che, tra il 9 e il 10 Luglio del 1943, invasero la Sicilia: l’operazione Husky, come è noto, fu preceduta da frequenti incursioni aeree che dovettero impegnare non poco la citata batteria costiera piazzata sui resti dell’antica torre, nonché le postazioni ricavate nei banchi rocciosi e di cui resta traccia presso il più a Sud dei due Canalotti.

Aggiungi questo link su: