Ragusa Sottosopra

n.5 del 30/10/2009

La ricerca storica (2° Parte) - Il collegamento tra Ragusa Superiore e Inferiore

Giorgio Veninata, Storico

Il collegamento tra Ragusa superiore e Ragusa inferiore

Il collegamento tra Ragusa superiore e Ragusa inferioreSolo nel 1920 iniziarono i lavori di costruzione della strada interna dopo un'altalena durata decenni di passaggi politici e burocratici

Pubblichiamo la seconda parte della ricerca storica condotta da Giorgio Veninata

Il Consiglio Comunale di Ragusa, nella seduta del 30 Aprile 1881, su proposta del not. Francesco De Stefano, allora semplice ma autorevole consigliere (il quale osservava che il predetto progetto di massima non corrispondeva ai desideri della popolazione in quanto prevedeva una linea esterna all’abitato, che egli si era adoperato ad aprire un concorso di idee a cura della Provincia per fare nuovi studi, che la deputazione provinciale aveva deciso d’inviare un altro tecnico per studiare un nuovo tracciato e farne il progetto di dettaglio e,infine, che analogo avviso era stato espresso dal barone Arezzo di Donnafugata, Sindaco di Ragusa Inferiore) deliberava di rimandare ogni decisione in merito “a dopo il compimento degli studi promessi”. Tuttavia il Sottoprefetto di Modica, con lettera del 20 maggio 1881, nel comunicare che un tecnico provinciale avrebbe effettuato il richiesto sopralluogo a partire dal 16 giugno suc-cessivo faceva presente al sindaco che non vi era “coincidenza tra il proposito del Co-mune per la strada interna e quello della deputazione provinciale che limita(va) detta strada all’esterno per la costiera a nord che si svolge nell’esterna campagna”. Essendosi il tecnico in questione, nel corso della sua visita, attenuto riguardo al progetto di det-taglio ai limiti fissati dal progetto di massima precedentemente redatto che considerava solo il tratto “esterno”, il Sindaco di Ragusa, nel dare un’interpretazione, per così dire “estensiva” del citato deliberato provinciale, ne contestava l’operato chiedendo al Prefetto di Siracusa, con lettera del 16 maggio 1881, di dare un ulteriore incarico nel senso desiderato; tuttavia lo stesso Prefetto, con lettera del 23 maggio 1881, nettamente riba-diva che “la richiesta avanzata dal Comune di Ragusa in ordine alla costruzione di un nuovo piano di massima nel senso desiderato dalla popolazione andava contro le testuali deliberazioni del Consiglio Provinciale”. Le successive lettere di chiarimenti da parte del Sindaco non ebbero alcun riscontro, con la conseguenza che l’ingegnere provinciale sospese i lavori e, quindi, non ripresero né gli studi né i dettagli. Nel frattempo la legge 23/7/1881 n. 333, nello stanziare la complessiva somma di 225 milioni di lire per la costruzione di nuove opere straordinarie e stradali nel quinquennio 1881-1885, comprendeva, tra le strade provinciali, al n. 233 dell’elenco della tabella 111 allegato A, il tronco viario anzidetto (forse solo quello “esterno”) per l’importo di £.150.000, con il concorso del 50% da parte della Provincia e quindi con il finanziamento statale di £.75.000, del resto già deliberato dalla Camera dei Deputati, come si evince da un telegramma del 14 maggio 1881 inviato al Sindaco di Ragusa dall’allora deputato Filippo Nicastro Ventura.

Il 5 febbraio 1882 l’ing. Bartolomeo Emmolo, incaricato dal Comune in merito alla possibilità “d’introdurre nel tracciato delle modificazioni, che si credessero convenienti per rendere più comoda la strada”, faceva presente che, a causa del forte dislivello tra i due comuni, appariva “impossibile svilupparla tutta nell’interno e senza che abbia dei lunghi tratti fuori dall’abitato”, circostanza del resto evidenziata nel progetto provinciale dove vi era “un primo tratto esterno fino a raggiungere Ragusa presso la Chiesa di S. Venera (ora S. Lucia) ed un secondo tratto dopo traversata la parte bassa di Ragusa fino a raggiungere l’estremità nord di Via dell’Addolorata (ora via Roma), punto riconosciuto più adatto per farvi sboccare la strada”.

Il tecnico aggiungeva che si sarebbe potuta ipotizzare una sola variante per il primo dei tratti esterni (quello che conduceva alla chiesa di S.Venera) la quale, mentre nel progetto provinciale,

“si sviluppava, uscendo da Ragusa Inferiore, a nord di Ragusa vale a dire in località esposta ai venti freddi che, principalmente nella stagione invernale, potrebbero rendere impraticabile la strada, si sarebbe invece potuta sviluppare a Sud piuttosto che a Nord”.

“si sviluppava, uscendo da Ragusa Inferiore, a nord di Ragusa vale a dire in località esposta ai venti freddi che, principalmente nella stagione invernale, potrebbero rendere impraticabile la strada, si sarebbe invece potuta sviluppare a Sud piuttosto che a Nord”. In particolare, il nuovo tracciato avrebbe do-vuto percorrere “un tratto dell’attuale strada provinciale fin sotto la prossimità della chiesola di S. Bartolomeo; indi svoltare con una curva e pas-sare sotto la detta chiesola e fra i mulini fino a raggiungere il canale denominato di San Paolo nel punto ove incomincia ad essere coperto e ridotto a giardini e, traversato detto canale con un piccolo ponticello, raggiungere quel sentiero che esiste sotto le grotte; percorrere questo sentiero fino al principio della via Cava Velardo ed indi, rasentando il lato nord di detta via, col tagliare in parte i tre caseggiati che vi esistono, andrebbe ad incontrare la rocca denominata costa di Pagliarelli, dove praticare una galleria che verrebbe a sboccare sotto i dirupi da est della Chiesa di S.Maria delle Scale e dopo percorrere quella striscia di terreno ridotta a giardinetti che si trova fra i caseggiati e i detti dirupi ed attraversando quei casaleni appartenenti al Municipio, verrebbe ad intersecare la strada detta Scale ad una cinquantina di metri più sopra del posto daziario” mentre “da quel punto dovrebbe intersecare il quartiere Paolicci e S.Veneranda (riducen-done la larghezza a ml. 6 e aumentando la pendenza al 7%) e sviluppandovi due risvolte fino a superare l’altopiano e raggiungere la via S. Veneranda (ora Corso Mazzini) in prossimità della Via Maestra (ora via XXIV Maggio), ove si verrebbe a riattaccare col tracciato del progetto”.

Risulta evidente che, sulla base di tali osservazioni, sarebbe comunque rimasto un tratto di scale tra la piazza degli Archi al posto daziario (probabilmente situato a metà di corso Mazzini). Il Consiglio Comunale di Ragusa, nella seduta dell’11 agosto 1882, faceva voti al Consiglio Provinciale “perché lo stesso in occasione del bilancio 1883 allocasse per detta strada una cifra la quale, aggiunta al sussidio governativo deliberato colla legge del 1881, potesse servire per dar principio ai lavori, perché determinasse che i lavori suddetti avessero cominciamento da Ragusa, onde ot-tenere prima la comunicazione interna tra i due Comuni e perché ordinasse una variante acciò la strada fosse sviluppata a Sud piuttosto che a Nord”.

Nonostante il Consiglio Comunale, nella seduta del 16 Ottobre 1886, avesse sollecitato la celere definizione dell’iter procedurale e tecnico, nessuna novità sembra esserci stata fino al 9 settembre 1890 allorché il Genio Civile informava il Prefetto di Siracusa che entro l’anno “sarebbero stati portati a termine i rilievi locali per lo studio del progetto delle strade provinciali tra le due Raguse” nonostante le difficoltà incontrate. Ma tale impegno non venne mantenuto se ancora il 17 ottobre 1891 il Consiglio Comunale esprimeva un ulteriore voto al Consiglio Provinciale che, tramite la sua deputazione, rispondeva, con lettera del 13 febbraio 1892, di avere già sol-lecitato il Genio Civile per completare il progetto e presentarlo al più presto e che l’ente aveva risposto facendo presente che necessitavano ulteriori studi e rilievi, “ponderate le difficoltà che presentano i luoghi in ci si svolge la strada entro l’abitato di Ragusa”.

Tralasciando per brevità la polemica intercorsa nel dicembre 1892 tra le rappresentanze dei due Comuni di Ragusa e di Ragusa Inferiore, sorta a seguito delle accuse rivolte da quest’ultima ai consiglieri provinciali mar-chese Schininà e dottor Solarino, che vennero contestate dal consigliere comunale notaio De Stefano (esponendo una dettagliata disanima dei fatti accaduti nel decennio precedente), la questione fu riproposta dai due Consigli nel corso del 1893. Infatti, con lettera del 2 novembre dello stesso anno, il Prefetto di Siracusa scriveva ai sindaci che il Ministero dei Lavori Pubblici aveva invitato l’Ufficio del Genio Civile a prese

ntare il progetto definitivo della strada (che fu poi trasmesso al Ministero stesso in data 18 novembre) ma che non era possibile “mandarne ad effetto la costruzione non essendo stata compresa la strada stessa nel novero di quelle che formarono oggetto della legge 30 dicembre 1888” ma che se ne sarebbe “tenuto conto nel disegno di legge che sarebbe stato presentato prossimamente all’approvazione del Parla-mento”. Il Ministero faceva successivamente presente, con nota del 12 gennaio 1894 diretta alla Sottoprefettura di Modica, che non essendo pos-sibile per lo Stato prendersi cura della costruzione della via di collegamento tra le due Raguse si rivolgeva all’Amministrazione Provinciale di Siracusa per contribuire alla metà della spesa occorrente. In realtà il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella seduta del 16 marzo 1894, approvava il progetto di massima limitando però l’opera al “solo tratto esterno dal Colle Girgentano all’incontro con la provinciale Ragusa Inferiore - Giarratana” in quanto “non essendoci in bilancio alcun fondo per la detta strada, né essendosi potuto comprendere nel disegno di legge, recentemente presentato alla Camera, per ripartizione di spese nel biennio 1894-95 e 1896-97 per opere stradali perché tale disegno di legge si rife-risce soltanto alle strade che trovansi in corso di costruzione, il Ministero, non conoscendo quando lo Stato avrà i mezzi per costruire la strada in discorso, non potrebbe neanche autorizzare la compilazione del progetto definitivo del tronco anzidetto” e così concludeva “qualora però la rappresentanza provinciale credesse di avocare a sé la costruzione della strada, giu-sta le disposizioni e i suggerimenti dati con nota mi-nisteriale del 12 Gennaio u. sc., si potrebbe restituire alla stessa il progetto di massima perché da parte dell’Ufficio Tecnico Provinciale si procedesse allo studio del progetto di esecuzione del tronco indicato dal Consiglio Superiore”. Dalla documentazione di archivio risulta solo che il Consiglio Comunale di Ragusa Inferiore, su proposta del dott. Solarino, deliberò, in data 28 aprile 1894, d’invitare il Comune di Ragusa “a nominare una rappresentanza che, di unita a quella di Ragusa Inferiore da nominarsi in altra seduta, studi il modo di effettuare con sollecitudine la costruzione della strada interna tra le due Raguse, chiedendo a forfait all’Amministrazione Provinciale la somma di £.150.000 e di ritirarsi dal Governo il progetto di massima riservandosi di chiedere allo stesso il contributo precedentemente promesso”. I documenti finora consultati non ci danno informazioni su eventuali attività relative al progetto della “strada interna” dal 1898 al 1914. Solo, infatti, nel 1914, sotto l’urgenza della grave crisi economica nel ceto de-gli operai a seguito dell’avvenuta chiusura delle miniere di asfalto e del considerevole rincaro dei prezzi dei generi di prima necessità, il sindaco social-riformista avv. Sortino, nel fare presente tale situazione, sollecitò con numerosi telegrammi e lettere gli organi competenti affinché si desse inizio alla costruzione della strada che avrebbe, tra l’altro, alleviato le sofferenze dei lavoratori e delle loro famiglie.

ntare il progetto definitivo della strada (che fu poi trasmesso al Ministero stesso in data 18 novembre) ma che non era possibile “mandarne ad effetto la costruzione non essendo stata compresa la strada stessa nel novero di quelle che formarono oggetto della legge 30 dicembre 1888” ma che se ne sarebbe “tenuto conto nel disegno di legge che sarebbe stato presentato prossimamente all’approvazione del Parla-mento”. Il Ministero faceva successivamente presente, con nota del 12 gennaio 1894 diretta alla Sottoprefettura di Modica, che non essendo pos-sibile per lo Stato prendersi cura della costruzione della via di collegamento tra le due Raguse si rivolgeva all’Amministrazione Provinciale di Siracusa per contribuire alla metà della spesa occorrente. In realtà il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella seduta del 16 marzo 1894, approvava il progetto di massima limitando però l’opera al “solo tratto esterno dal Colle Girgentano all’incontro con la provinciale Ragusa Inferiore - Giarratana” in quanto “non essendoci in bilancio alcun fondo per la detta strada, né essendosi potuto comprendere nel disegno di legge, recentemente presentato alla Camera, per ripartizione di spese nel biennio 1894-95 e 1896-97 per opere stradali perché tale disegno di legge si rife-risce soltanto alle strade che trovansi in corso di costruzione, il Ministero, non conoscendo quando lo Stato avrà i mezzi per costruire la strada in discorso, non potrebbe neanche autorizzare la compilazione del progetto definitivo del tronco anzidetto” e così concludeva “qualora però la rappresentanza provinciale credesse di avocare a sé la costruzione della strada, giu-sta le disposizioni e i suggerimenti dati con nota mi-nisteriale del 12 Gennaio u. sc., si potrebbe restituire alla stessa il progetto di massima perché da parte dell’Ufficio Tecnico Provinciale si procedesse allo studio del progetto di esecuzione del tronco indicato dal Consiglio Superiore”. Dalla documentazione di archivio risulta solo che il Consiglio Comunale di Ragusa Inferiore, su proposta del dott. Solarino, deliberò, in data 28 aprile 1894, d’invitare il Comune di Ragusa “a nominare una rappresentanza che, di unita a quella di Ragusa Inferiore da nominarsi in altra seduta, studi il modo di effettuare con sollecitudine la costruzione della strada interna tra le due Raguse, chiedendo a forfait all’Amministrazione Provinciale la somma di £.150.000 e di ritirarsi dal Governo il progetto di massima riservandosi di chiedere allo stesso il contributo precedentemente promesso”. I documenti finora consultati non ci danno informazioni su eventuali attività relative al progetto della “strada interna” dal 1898 al 1914. Solo, infatti, nel 1914, sotto l’urgenza della grave crisi economica nel ceto de-gli operai a seguito dell’avvenuta chiusura delle miniere di asfalto e del considerevole rincaro dei prezzi dei generi di prima necessità, il sindaco social-riformista avv. Sortino, nel fare presente tale situazione, sollecitò con numerosi telegrammi e lettere gli organi competenti affinché si desse inizio alla costruzione della strada che avrebbe, tra l’altro, alleviato le sofferenze dei lavoratori e delle loro famiglie.Pure il marchese G. Schininà, senatore del regno, non mancò, con lettera del 22 ottobre 1914, di esercitare pressioni direttamente nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici, mentre il Consiglio Comunale di Ragusa votò, in pari data, un ordine del giorno per ottenere la pronta realizzazione dell’intera strada di collegamento. Infine il 7 dicembre 1914 si tenne un’affollata assemblea di lavoratori che approvò un analogo ordine del giorno. Tuttavia il Ministero dei Lavori Pubblici, nello stesso periodo dopo avere manifestato al Prefetto di Siracusa, con lettera del 10 novembre 1914, che il lavoro si sarebbe limitato a realizzare soltanto il collegamento del tratto “esterno” della strada provinciale dal Colle Gir-gentano fino all’incrocio con la Ragusa Inferiore-Giarratana (così come stabilito dal Consiglio Su-periore dei Lavori Pubblici

con parere reso il 16 marzo 1914. Per tale opera pendeva, peraltro, una forte opposizione da parte del cav. La Rocca Impellizzeri), correggeva in parte il tiro, con successiva lettera del 7 dicembre1914, manifestando che, a causa della insufficienza dei fondi, poteva darsi luogo alla progettazione esecutiva soltanto del tratto più urgente dell’intera strada, incaricando il Genio Civile di Siracusa di curare tale adempimento.

con parere reso il 16 marzo 1914. Per tale opera pendeva, peraltro, una forte opposizione da parte del cav. La Rocca Impellizzeri), correggeva in parte il tiro, con successiva lettera del 7 dicembre1914, manifestando che, a causa della insufficienza dei fondi, poteva darsi luogo alla progettazione esecutiva soltanto del tratto più urgente dell’intera strada, incaricando il Genio Civile di Siracusa di curare tale adempimento.Tuttavia il Genio Civile, sollecitato dal Prefetto, faceva presente che la progettazione non poteva completarsi in tempi brevi a causa della insuf-ficienza del personale a disposizione e delle difficoltà sorte con i proprietari delle case da espropriare (in tutto o in parte) che impedivano l’accesso alle loro abitazione. La partecipazione dell’Italia alla prima guerra mondiale mise a tacere la questione registrandosi solo un intervento della deputazione provinciale di Siracusa il cui presidente scriveva, in data 12 settembre 1916, al Prefetto per sollecitare l’opera facendo presente che, con delibera del 13 agosto 1912, l’Ente da lui rappresentato aveva accantonato nei diversi bilanci la somma necessaria per il concorso alle spese. Bisognerà aspettare la fine del conflitto per vedere riaprirsi la questione.

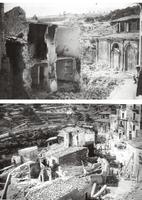

Infatti, nei primi mesi del 1919, il Genio Civile redasse il piano particolareggiato di esecuzione di un tratto della strada il cui elaborato progettuale (la copia è datata 9 settembre 1919, reca il titolo: Progetto per la costruzione del tratto compreso tra Via Cav. De Stefano e Via Pezza - I° Lotto. Si tratta in sostanza dell’attuale collegamento eseguito con l’apertura “a monte” della via Pitò (poi via Ibla) che andava così a unirsi, con l’esproprio di talune case e orti, con l’esistente via Pezza e con la prosecuzione di quest’ultima fino alla parte terminale di via Ecce Homo. Il progetto, in uno all’elenco delle ditte nei cui confronti si doveva procedere all’esproprio, fu approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 21/7/1919 e i lavori per l’esecuzione dell’opera furono affidati per la somma di 97.811 lire a Carmelo Giampiccolo. I lavori iniziarono il 15 gennaio 1920. Furono ultimati nel 1921 e collaudati il primo marzo 1922, nonostante le difficoltà incontrate dall’impresa a causa dell’obbligo delle “otto ore lavorative” sancito nel 1920, dell’aumento della retribuzione delle maestranze e degli ostacoli frapposti da alcuni proprietari che non volevano “sgomberare” le loro seppur modeste abitazioni se prima non fossero stati concretamente indennizzati. Subito dopo si provve-deva, con il concorso della Provincia di Siracusa, alla realizzazione di un secondo tratto o lotto tra via Pezza e via Santa Veneranda (cioè la parte iniziale dell’attuale Corso Mazzini approssimativamente fino alla Chiesa di Santa Lucia), i cui lavori vennero ultimati presumibilmente nel corso dell’anno 1924. I lavori per la costruzione del terzo tratto o lotto tra il vico Santa Veneranda (che tuttora conserva tale denominazione) e l’esistente via Paolicci furono probabilmente iniziati, con il concorso per la metà delle spese da parte della Provincia di Siracusa, agli inizi del 1927 su progetto esecutivo redatto il 30 agosto 1926 dal Genio Civile di Siracusa.

I lavori di questo tratto proseguirono fino al 1929 con una breve sospensione nell’ottobre 1928 a seguito di una diffida da parte della Soprintendenza ai Monumenti di Siracusa che rilevava che, “essendo stato distrutto il sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Scale, ogni nuovo intervento in tale area doveva essere concordato con la stessa”.

Il quarto e ultimo tratto o lotto riguardava il collegamento tra via Paolicci e la cosiddetta Piazza degli Archi, compresa la sistemazione della “trazzera” San Rocco. I lavori furono affidati in parte all’impresa Muccio e in parte all’impresa Sallicano, iniziarono nel 1929 e furono ultimati, anche a causa delle difficoltà incontrate nelle espropriazioni, dopo il 1931 in quanto diversa corrispondenza relativa al 1930 fa riferimento a lavori ancora in corso.

Aggiungi questo link su: